Казахстан сегодня выглядит «мягче» в вопросе давления на журналистов, чем Азербайджан и Кыргызстан. Но это иллюзия. Механизмы зачистки информационного поля в стране уже давно отработаны: власти используют точечные удары по отдельным независимым медиаресурсам, журналистам и блогерам, чтобы держать остальных в страхе.

В этом материале мы вместе с экспертами разбираем методы давления, которые применяют власти внутри страны, вспоминаем самые показательные «кейсы» и сравниваем ситуацию с другими странами Центральной Азии.

Плюрализм на словах, цензура – на деле

«Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом», — говорится в статье 20 Конституции РК.

Гарант Конституции – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – убежден, что свобода слова в Казахстане – не пустой звук, аргументируя это большим количеством (более 5 тысяч) зарегистрированных в стране медиа-ресурсов. Однако, по мнению президента, «свобода слова не означает критику всего происходящего в стране». «Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства», — полагает Токаев.

Не отстает от патрона и госсоветник Ерлан Карин, уверенный, что в стране установился «полный плюрализм мнений».

И все эти заявления звучат на фоне событий, когда:

- журналистам международных СМИ отказывают в регистрации и аккредитации, а поддерживающих их — штрафуют;

- журналистов и блогеров судят за то, что они приводят данные, отличающиеся от официальных, за то, что они шутят над властью, за то, что берут интервью у оппозиционных политиков;

- журналистам сжигают машины и нападают на членов их семей за то, что они вскрывают общественные язвы или рассказывают о войне в соседствующих странах.

- блокируются неудобные сайты, телеграм-каналы и аккаунты независимых журналистов и блогеров в соцсетях.

Центральная Азия: молчание – золото

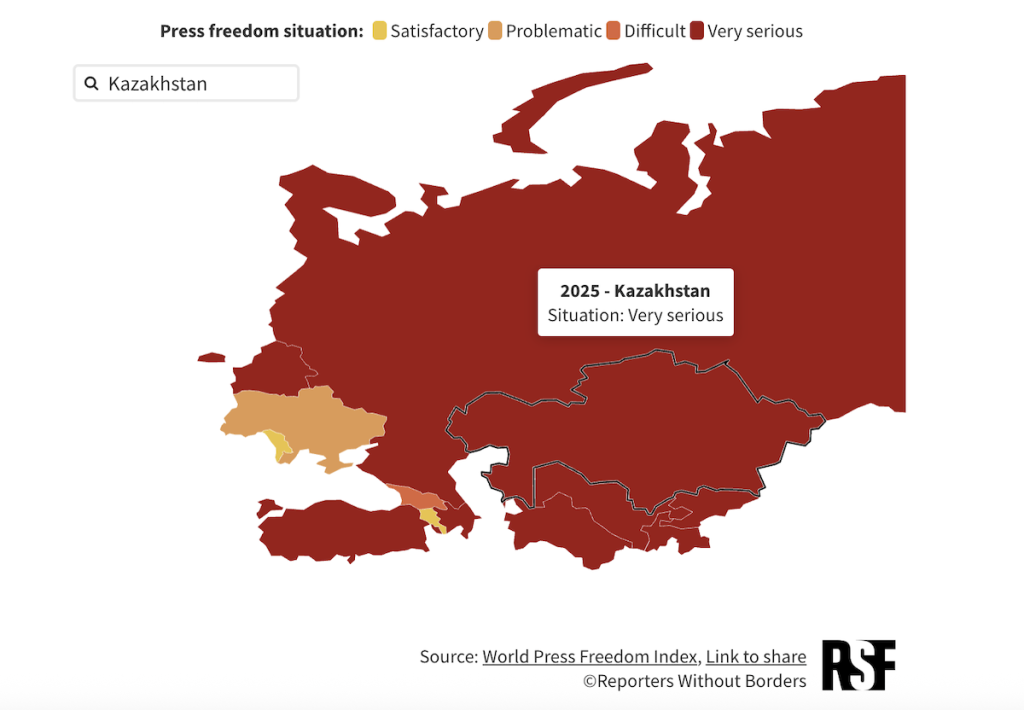

Казахстан – не единственная, конечно, страна центральноазиатского региона, где свобода слова не является общественным достоянием. Если посмотреть Всемирный индекс свободы прессы за 2025 год, составленный международной организацией «Репортеры без границ» (RSF) и опубликованный в мае 2025 года, то ситуация со свободой слова в странах ЦА там характеризуется не иначе, как «медленное экономическое удушение независимой прессы».

Увы, постсоветские страны ЦА — классические восточные деспотии, маскирующиеся республиками. Они и в составе СССР были такими, достаточно вспомнить, что у первого секретаря ЦК компартии Узбекистана Шарафа Рашидова и его ближайших соратников были «частные» зинданы для несогласных. Какие же это республики, если в Азербайджане и Туркменистане пошли по пути Северной Кореи, передавая верховную власть по наследству. Соответствующее отношение там и к свободе слова вообще, и к свободе прессы– в частности.

В Туркменистане (174-е место из 180 стран) правительство осуществляет жесткий контроль над газетами, радио, телевидением и интернетом, а независимые или оппозиционные СМИ — Turkmen.news, «Хроники Туркменистана», Turkmen Yurt TV и Gundogar.org — работают из-за рубежа. Критика президента и других должностных лиц запрещена. Журналисты, осмелившиеся нарушить эти правила, подвергаются жесткому преследованию.

В Азербайджане (167-е место) президент Ильхам Алиев ведёт беспощадную войну против любых своих критиков. В стране не транслируются независимые телеканалы и радиостанции, а все печатные издания с критической позицией закрыты. Руководители агентств по регулированию СМИ, а также федерации журналистов назначаются правительством. Власти используют проправительственные СМИ, чтобы угрожать критикам публикацией компрометирующей личной информацией.

В декабре 2024 года были арестованы шесть журналистов Meydan TV, включая главного редактора Айнур Эльгюнеш. Впоследствии были арестованы ещё пятеро, и на сегодняшний день 12 журналистов этого СМИ остаются в тюрьме. По данным RSF, в целом в Азербайджане в заключении находятся как минимум 25 журналистов, большинство из которых связаны с независимыми медиа — Meydan TV, Abzas Media и Toplum TV.

Власти Азербайджана также закрыли местный офис BBC, аннулировали аккредитации международных СМИ — «Голоса Америки», Bloomberg и Reuters.

«После более чем двух лет жесткого давления на независимые СМИ и гражданское общество, режим Алиева даже смог закрыть страну для независимых голосов, включая международные организации, действующие вне медиа, такие как офисы ООН и Красный Крест», — говорит главный редактор Meydan TV Орхан Мамед.

В Таджикистане (153-е место) давление со стороны правительства вынудило закрыться такие независимые СМИ, как газета «Озодагон» и новостной сайт «Ахбор», а журналисты, которые не прибегают к самоцензуре, подвергаются преследованиям со стороны спецслужб, их запугивают и шантажируют, официально признают «террористами».

В Узбекистане (148-е место) нет частных телевизионных сетей, государственные же транслируют официальную пропаганду. Частные радиостанции воздерживаются от любой критики, опасаясь закрытия. Печатные СМИ служат государственным интересам. Цензура, слежка и самоцензура — повсеместно. Чтобы сохранить свою независимость, некоторые местные онлайн-издания не хотят официально регистрироваться в качестве СМИ, опасаясь судебного преследования и крупных штрафов.

Кыргызстан (144-е место) долгое время был исключением в Центральной Азии, но до 2022 года. Плюрализм, благодаря таким медиа, как 24.kg, Politklinika, Kaktus.media и Kloop.kg, в некоторой степени еще присутствует, но издания подвергаются преследованиям, некоторые из них вынуждены работать из-за рубежа, и положение независимых журналистов становится критическим.

Принятый в августе новый закон о СМИ предоставляет властям широкие полномочия отказывать СМИ в регистрации, препятствовать их работе и закрывать. Ранее был принят закон о распространение «ложной информации», штрафы для СМИ по которому достигают 65 тысяч сомов (740 долларов).

На этом фоне Казахстан (141-е место) выглядит «самым свободным» в ЦА. Но в то время, как качество онлайн-новостей улучшается, репрессии модернизируются, а контроль над интернетом, единственным пространством, где могут высказываться независимые СМИ, усиливается, говорится в анализе RSF.

После того, как так называемый «старый Казахстан» в конце 90-х – начале 2000-х прошелся репрессивным гребнем по медиаполю, независимых изданий фактически не осталось. В «новом Казахстане» их тоже не прибавилось. Правда к выжившим добавились созданные профессиональными журналистами новые формы – ютуб- и телеграм-каналы.

От Назарбаева к Токаеву – нет разницы

Казахстанский правозащитник Евгений Жовтис, отмечая, что в первые годы независимости Казахстана свободы у журналистов, да и у граждан в целом, было побольше, чем сейчас, констатирует, что с зачисткой политического поля происходило и ужесточение законодательных норм, касающихся масс-медиа.

По предложенной нами условной 10-балльной шкале, где 10 баллов – это полная свобода, а ноль — полная несвобода, он оценивает современную свободу прессы в стране на 4,5-5,5 балла.

«Между ситуацией при первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве и при втором Касым-Жомарте Токаеве разница – это доли баллов, потому что по существу мало что изменилось. Но пространство для гражданской активности, в том числе и журналистской — и с точки зрения законодательства, и с точки зрения практики – еще больше сузилось».

Когда президент Токаев характеризует уровень свободы слова тем, что у нас в стране зарегистрировано более 5 тысяч СМИ, это в корне неверный подход, — считает правозащитник.

«Эти СМИ могут замечательно заниматься распространением неполитической информации, обсуждать какие-то вопросы частного характера, бизнеса, быть рекламными листками… Но для меня независимость прессы – это, прежде всего, ее возможность отражать иную точку зрения. Как только вы обратитесь к тому, а сколько этих СМИ из 5000 отражают разные политические взгляды, у вас немедленно количество сузится до количества пальцев на двух руках максимум», — объясняет Жовтис.

Новый закон о СМИ – хорошо забытый старый

Об ухудшении ситуации со свободой слова говорит и руководитель правовой службы «Media Qoldau» Правового медиацентра Гульмира Биржанова. Проведенный ею анализ национального законодательства говорит о том, что государство стремится установить над медиа еще больший контроль.

«Закон о печати образца 1991 года на самом деле был намного демократичнее, чем тот, что мы получили в 2024 году. Там даже отсутствовала статья о компетенция уполномоченного органа. Закон, можно сказать, был такой рамочный, легкий, там было меньше статей.

Если мы говорим о законе 1999 года, то в нем уже содержатся нормы, регулирующие журналистов. И в законе «О масс-медиа» образца 2024 год эта статья еще больше расширяется.

То есть с каждым разом закон становится больше регулирующий журналистов. Он не призван защищать журналистов. И это очень жаль», — говорит юрист.

И при всей кажущейся «демократичности» предыдущих законодательных актов, как отмечает Гульмира Биржанова, закон «О масс-медиа» — новый весьма условно. 86% содержащихся в нем норм перекочевали из существовавших ранее нормативных актов, регулирующих сферу СМИ – «О СМИ» и «О телерадиовещании»:

«Теперь произошла коллаборация, слияние двух законов. И вы открываете закон, он такой большой, такой сложный, но на самом деле в нем содержатся все старые нормы. Говорить о том, что он несет в себе что-то новое, – заблуждение».

Зона риска для блогеров

Однако одно концептуальное изменение эксперт выделила – на законодательном уровне произошло разделение на собственно СМИ и интернет-платформы, на журналистов и блогеров. И деятельность вторых формально регулируется принятым еще в 2023 году законом «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

Действительно, если вспомнить 2009 год, именно тогда в Казахстане все интернет-сайты были признаны СМИ. Теперь есть онлайн-платформы и есть СМИ. Правда, с этим разделением возникли курьезы. Так, мэтр казахстанской журналистики Вадим Борейко, являясь автором YouTube-канала «ГиперБорей», теперь – не журналист, а блогер. И прав у него меньше, чем у журналистов, работающих в зарегистрированных СМИ.

По словам Гульмиры Биржановой, согласно новому закону блогер не имеет права аккредитовываться на различные мероприятия властных структур. Или требовать от государства ответа на запрос в течение пяти дней — запрос блогера, как и любого гражданина, будет рассматриваться в соответствии с Законом «О доступе к информации» в течение 15 суток.

К тому же, на блогеров не распространяется новая норма, что на СМИ можно подать в суд, защищая честь, достоинство и прочее, только в течение года. То есть на слова блогера можно пожаловаться хоть через пять лет, хоть через десять.

Словом, признав блогеров формально субъектами законодательства, никаких прав государство им не предоставило. Хотя журналисты, выпускающие свои проекты в виде каналов в YouTube или Telegram, не перестали быть журналистами.

Впрочем, юрист считает заблуждением, что у журналистов одна ответственность, а у блогеров — другая.

«Есть нормы уголовного, гражданского, административного кодексов, и в случае чего на самом деле госорганам будет все равно, зарегистрированы ли вы как СМИ или нет», — говорит Гульмира Биржанова.

Юрист Сергей Уткин, защищающий интересы журналистов и изданий вот уже более двадцати лет, также считает, что когда любой блогер с десятью подписчиками признавался СМИ, это был «бред». Но признание блогеров блогерами ничего, по сути, считает он, не меняет в плане ответственности.

«Прилететь» может, даже если ты в социальных сетях комментарий оставил. А если человек на постоянной основе выходит в эфир, приглашает экспертов, с ними общается, то он сразу же оказывается в зоне риска», — подчеркивает Уткин.

Способствует ли это свободе слова? Вряд ли. Как в парафразе известной поговорки: «Слово –не воробей, не поймаешь – прилетит».

«Врут, клевещут, вымогают…»

На первый взгляд может показаться, что Касым-Жомарт Токаев на фоне Нурсултана Назарбаева (по отношению к СМИ) выглядит этаким «просвещенным авторитарием».

Когда Назарбаев в нулевые годы начал наступление на свободу прессы, с медиа-поля издания и телеканалы исчезали целиком. Телеканалы «Тан» и «Тотем», газеты «Время по…», «СолДат» и многие другие — всех и не упомнишь. Апофеозом стал судебный процесс против проекта «Республика» в конце 2012 года, когда одним судебным решением все СМИ с упоминанием «Республика» в названии (восемь газет, имевших регистрацию, и 23 интернет-издания, в том числе странички «Республики» в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Google+ и Blogspot) были признаны «единым СМИ» и запрещены как «экстремистские». Тогда же были запрещены газета «Взгляд», интернет-портал Stan и телеканал К+.

При президенте Токаеве медиаресурсы, отражающие отличную от проправительственной точку зрения на проходящие в стране процессы, пока еще работают. Но борьба с инакомыслящими приобрела точечный характер. Судебные кейсы журналистов и блогеров «нового» Казахстана — наглядное тому подтверждение.

Наиболее частым, является, пожалуй, распространение ложной информации, за что есть и уголовная, и административная ответственность. В большинстве своем государство наказывает авторов штрафами, потому что для уголовной ответственности информация должна быть «заведомо ложной», а для административки – просто неправдой. Но в любом случае суд, выносит решение, как правило, не в пользу авторов, руководствуясь при этом весьма сомнительными экспертными заключениями и не обращая внимания на другие доводы.

Ярким примером можно считать иск казахстанского министерства сельского хозяйства против автора t-канала «Казахский чуваш» Кирилла Павлова. Суд счел, что «информация, указанная в публикациях Павлова [о площадях, подвергшихся обработке против саранчи] не соответствует официальной информации» и оштрафовал его почти на 80 000 тенге.

Основательницу раскрученного проекта Protenge Джамилю Маричеву судили по этой же статье за пост в поддержку журналистов «Азаттыка».

«Эта статья абсолютно неадекватная. Да, возможно, где-то была какая-то фактологическая ошибка, но последствия того, что Джамиля Маричева поддержала журналистов Радио Азатык, в чем выражались? Какая была угроза обществу или негативные последствия?» — комментирует этот кейс юрист Гульмира Биржанова.

«Я согласна, Казахстан должен бороться с дезинформацией, фейками, пропагандой. Но он должен бороться в тех делах, которые реально несут за собой какие-то последствия. Пусть гипотетические, но последствия. А вот журналистов привлекать за то, что они поддерживают коллег, это абсолютно неправильно», — считает юрист.

Второе место в обвинительном списке занимает «разжигание всякого рода розни» и «пропаганда экстремизма и терроризма». И тут ответственность – сугубо уголовная. Так, семь лет за «финансирование терроризма» отбывает автор YouTube-канала Ne deidi («Что говорят») Думан Мухаммедкарим. Вся вина его заключается в том, что он взял интервью у оппозиционного политика Мухтара Аблязова, в котором промелькнул номер счета, на который политик собирал средства. На самом же деле причина преследования другая — власти не понравилось, в каком ключе журналист освещал беспорядки, прошедшие в стране в январе 2022 года.

Создателю сатирического паблика Qaznews24 Темирлану Енсебеку, осужденному по 174 статье Уголовного кодекса РК за разжигание межнациональной розни, решением суда ограничили свободу на 5 лет и запретили ему едва ли не все, что только можно запретить.

- ПОДРОБНЕЕ: «Разрешите мне дышать». Суд запретил автору сатирического паблика Темирлану Енсебеку все, чем он жил

Но есть и единичные в своем проявлении «обвинения».

Юрист Гульмира Биржанова приводит в пример дело автора t-канала «Дикая Орда» Данияра Адилбекова, которому к распространению ложной информации о деятельности одного из замминистров энергетики присовокупили ложный донос и отправили в колонию на четыре с половиной года.

«Я когда училась на юриста, нас учили, что ложный донос — это когда ты пришел в правоохранительные органы и написал заявление. А не то, что ты написал у себя в телеграм-канале», — говорит по этому поводу Биржанова.

В свою очередь юрист Сергей Уткин вспоминает дело столичного блогера Махамбета Абжана, отбывающего девять лет по обвинению за распространение ложной информации и вымогательство. По версии суда, блогер вымогал 50 млн тенге с предпринимателя за удаление поста о противоправной деятельности последнего.

«Абжан говорил, что не вымогал, что помощник предпринимателя сам ему предложил. Слово против слова. Презумпция невиновности говорит, что все сомнения трактуются в пользу [обвиняемого], ну прямо ситуацию Конституция разруливает. А в суде поверили потерпевшему», — прокомментировал Уткин приговор, состоявшийся в 2023 году.

Знаковым может стать начавшийся судебный процесс над журналистом Олегом Гусевым: его привлекают к ответственности за распространение данных, взятых им в «Судебном кабинете» — сервисе интернет-ресурса Верховного суда РК – о судимости одной из героинь его публикации. По версии следствия, журналист разгласил – ни много, ни мало – персональные данные и данные, содержащие семейную и личную тайны.

Про свое дело Олег Гусев сам рассказал нашему журналисту в интервью по этой ссылке:

Ну а когда журналиста судить не за что, а наказать «надо», в ход идут откровенно уголовные методы.

Так, автору YouTube-канала DINARION Динаре Егеубаевой, выпустившей ряд интервью с казахстанцами, подвергшимся арестам и пыткам после беспорядков в январе 2022 года, сожгли автомобиль, а позднее, как она рассказывала, вооруженному нападению подвергся ее сын.

Журналиста Вадима Борейко хотели замуровать в собственной квартире, пытаясь заблокировать входную дверь с помощью монтажной пены. Его пытались сделать «насильником». И постоянно пытаются удалить страницы в соцсетях.

Канал журналистов Лукпана Ахмедьярова и Рауля Упорова «Просто журналистика» был удален с ютуба. До этого их аккаунты в соцсетях и их почтовые ящики подвергались хакерским и фишинговым атакам. На Лукпана регулярно пишут жалобы «сознательные» граждане, после чего его везут на допрос в полицию.

Журналистам, сотрудничающим с «Республикой», Юлие Козловой и Данияру Молдабекову пытались «осложнить жизнь», размещая в интернете на соответствующих сайтах объявления от их имени о продаже мобильных телефонов и домашних животных. Им также пытались удалить аккаунты в соцсетях и взламывали почту. А главному редактору «Республики» Ирине Петрушовой устроили виртуальные «похороны».

Здесь же можно упомянуть, что Данияру Молдабекову так и не удалось опубликовать свою книгу «Год- январь», посвященную событиям кровавого января-2022. Развитие ситуации с публикацией (издательство согласилось, подписало контракт, но затем его разорвало) говорит о том, что власть, создав свою версию событий, пытается сохранить за собой эту монополию на правду.

Следи за собой и будь осторожен

Если называть вещи своими именами, то погоня власти за монополией на информацию и есть самая настоящая цензура. А перечисленные нами кейсы коллег, показывающие, что ответственность может «прилететь» за любое неосторожно оброненное слово, заставляют всех остальных включать самоцензуру.

Для Евгения Жовтиса самоцензура есть главный показатель несвободы слова:

«Независимые медиа — это институционализированная форма свободы слова, это когда вы имеете уже какую-то структуру, распространяющую информацию профессионально. Но свобода слова это значительно шире. Это то, когда человек не особо задумывается, кого он критикует, что он там говорит в тех же соцсетях, когда он не опасается, что завтра к нему придут и скажут, что он оскорбил честь и достоинство какого-то чиновника, задел какую-то социальную группу.

Есть всего два аспекта, которые надо учитывать: уголовно-правовой и моральный. Уголовно-правовой — нельзя призывать к насилию и разжигать ненависть и вражду. Моральный — не надо материться и не надо просто оскорблять.

А если ты начинаешь задумываться, что сейчас ты скажешь что-то не то про президента, про правительство, про государство, а завтра тебе за это что-то будет, когда у тебя включается даже маленький элемент самоцензуры — все, это уже не свобода слова, она уже в ограничении».

А что журналисты? Они тоже люди, поэтому самоцензура в казахстанских СМИ – обычное дело.

Есть ли свет в конце туннеля?

Есть ли шанс достигнуть улучшения в сфере свободы слова в Казахстане?

Например, Эстония тоже вышла из советской шинели – достаточно вспомнить повесть Сергея Довлатова «Компромисс», где он рассказывает, какими штампами ему приходилось писать в газете «Советская Эстония» в середине 70-х годов прошлого столетия. Но сегодня страна находится в рейтинге RSF на втором(!) месте.

Гульмира Биржанова считает, что должно поменяться отношение к самому понятию для начала хотя бы в уполномоченном органе – министерства культуры и информации. Сегодня ситуация такова, что чиновники оправдывают несвободу прессы в Казахстане тем, что у соседей – еще хуже.

«У Казахстана есть свой потенциал. И мы должны стремиться не к странам, которые в хвосте по рейтингу свободы прессы, мы все-таки должны стремиться к улучшению ситуации. Но, к сожалению, сдвинувшись на одну позицию в хорошую сторону (в рейтинге RSF 2024 года Казахстан занимал 142-е место), мы остаемся страной с ограниченной свободой слова. В 2022 году мы были на 122-м месте», — говорит юрист.

Подробно про новое законодательство в отношении масс-медиа в интервью с юристом по этой ссылке:

Сергей Уткин уверен, что ситуация со свободой слова начнет меняться только тогда, когда в обществе реально будет работать выборный механизм, и власть станет ответственной перед народом на деле, а не на словах.

«Мы все надеемся, что вот у нас будет хороший президент, будет хороший еще кто-то. Но на самом деле этого не должно быть. Нужно всегда надеяться, что будет плохой. То же самое в отношении судей, прокуроров, полицейских. Нельзя надеяться, что будет хороший. Должен быть механизм, должна быть система, чтобы постоянно были замены и был отбор. Даже на самом мелком уровне: районных судей надо избирать, районного полицейского надо избирать, начальника полиции. Прокурора районного надо избирать. Вот когда будет сплошная выборность, все будет зависеть от народа, и тогда этот баланс начнет постепенно появляться. Сегодня же чиновники намного сильнее общества».

Интервью с Сергеем Уткиным о ситуации со свободой слова в "новом" Казахстане по этой ссылке.

Динара Егеубаева, наблюдая за ситуацией с позиции практика, считает, что давление на блогеров будет только усиливаться – не физическое, но психологическое, в надежде, что они начнут «ломаться»:

«От физического воздействия нас оберегает Айдос Садыков (основатель YouTube-канала БӘСЕ, убитый в Киеве летом 2024 года). Благодаря тому расследованию, что провела его супруга Наталья, мы на 100% уверены, что в этом участвовали казахстанские спецслужбы. И об этом теперь знает весь мир. И прокалываться на ком-то еще раз — такого сейчас власти не могут себе позволить.

Но жизнь нам усложнят. Я, например, внесена в реестр лиц, получающих иностранное финансирование. Управление по госдоходам опубликовало мои персональные данные, нарушив тем самым закон. Сейчас, вы знаете, разрабатывается единая база по людям, которые также получают иностранное финансирование. Я считаю, что это делается с одной только целью – нас дискредитировать. Несмотря на то, что нас не так много, и наши голоса, может быть, не так громко слышны, нас слушают те, кого власть боится».

Евгений Жовтис полагает, что рано или поздно ситуация будет меняться в лучшую строну, но как скоро – предсказать не берется. Улучшение, по его мнению, это естественный процесс, потому что стабильность, к которой якобы стремится наша власть, это живая среда, а не законопаченное пространство, это стабильность изменений, стабильность развития:

«Когда люди чувствуют, что их права защищаются, что к ним относятся с уважением, что они равны и государство поддерживает эти правила, системы управления работают лучше. Поэтому я не переживаю за человечество. Человечество будет находить выходы. И в этих выходах без свободы слова, свободы выражения мнения, без свободных средств массовой информации, для получения информации, обойтись будет невозможно. За что я переживаю? Я переживаю за время — сколько на это понадобится».

Комментарий Евгения Жовтиса на видео по этой ссылке.

…У нашей редакции по поводу возможного улучшения ситуации в сфере свободы слова иллюзий нет.

Когда этот материал готовился к публикации, стало известно о блокировке нашего сайта – еще одном методе расправы, который до сих пор не применялся в отношении СМИ при Токаеве. Причем созданная в марте 2022 года Respublika.kz.media была «выключена» в Казахстане на откровенно незаконном основании — по решению суда за… 2012 год.

«Доступ к сайту издания «Республика» был ограничен на основании решения суда, принятого в 2012 году. Тогда был запрещен выпуск 8 газет и 23 интернет-ресурсов, которые суд признал единым средством массовой информации. Предписание об ограничении доступа было вынесено также к интернет-ресурсам respublika.kz.media, respublika-kz.blogspot.com, w.respublika-kaz.info, www.respublika.уvision.kz(…)», — говорится в ответе Министерства культуры и информации РК на запрос редакции.

Однако чиновники в своем ответе вводят в заблуждение: в упомянутом решении суда [оно есть в нашем архиве] нет такого названия — respublika.kz.media. Да и самого домена .media в 2012 году еще просто не было, он появился только в 2014 году.

И в заключение этой статьи глас народа: диагноз ситуации со свободой слова в стране ставят простые казахстанцы.

В подготовке материала принимали участие

Владимир Радионов, Жанна Байтелова, Оксана Макушина, Юлия Козлова.

При поддержке Медиасети

БОЛЬШЕ оперативных и важных НОВОСТЕЙ в наших Telegram-каналах:

https://t.me/respublikaKZmediaNEWS и https://t.me/RESPUBLIKAexpertKZ

ПОДДЕРЖИТЕ «РЕСПУБЛИКУ»

_

В Казахстане почти нет независимой прессы. Власти сделали все возможное, чтобы заткнуть рты журналистам, осмеливающимся их критиковать. В таких условиях редакции могут рассчитывать только на поддержку читателей.

_

«Республика» никогда не зависела ни от власти, ни от олигархов. Для нас нет запретных тем. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС можно здесь.

_

Поддержать нас можно разными способами — они есть на этой странице.