"Центр дал понять, вы для нас не более чем

уран, нефть и пшеница... Мы, Москва, здесь хозяева,

и мы знаем, как вам жить".

Валерий Володин, политолог, о Желтоксане

В Казахстане и Кыргызстане 1991 год принято считать точкой отсчёта независимости. Но на самом деле путь к ней начался раньше — на холодных площадях Алматы в 1986 году и пыльных окраинах Фрунзе в 1989 году.

Первой решилась бросить вызов советской системе молодежь. За право быть услышанными молодые казахи и кыргызы рисковали жизнью — тогда еще без лозунгов о суверенитете, просто требуя справедливости, отстаивая право говорить на родном языке и строить дома на своей земле.

Мурату Акжолову был 21 год, когда он впервые вышел на площадь в Алматы. Сауле Сулейменовой – всего 16: она еще училась в школе, когда читала стихи в толпе на углу Абая-Фурманова: «Казахи, глаза откройте!» Эмильбек Каптагаев жил в мазанке без пола и с промёрзшим потолком. Никто из них тогда даже не подозревал, что в итоге станет частью истории — первым поколением, которое открыто бросило вызов советской системе.

Желтоксан в Казахстане и движение «Ашар» в Кыргызстане стали первыми шагами к распаду империи СССР. В рамках проекта «Белые пятна колонизации» две редакции — «Республика» (Казахстан) и «Новые лица» (Кыргызстан) — исследовали зарождение молодёжных протестов в двух странах. Сегодня, когда тема идентичности и прав вновь выходит на первый план в бывших республиках ушедшего в небытие СССР, важно вспомнить, с чего всё начиналось.

КАЗАХСТАН

Одна из центральных улиц в Алматы Желтоксан названа так в честь декабрьских событий 1986 (раньше она называлась улица Мира).

Памятник «Тәуелсіздік таңы» (Рассвет свободы), установленный здесь в 2006 году, не дает забыть о трагических событиях декабря 1986 года, когда казахская молодежь вышла на площадь Брежнева против власти Москвы.

По официальным данным, во время декабрьских событий было ранено более двухсот человек, арестовано более тысячи, погибло двое.

На самом деле точно число погибших неизвестно. По словам участников Желтоксана, в 1989 году специально созданная Комиссия по расследованию Декабрьских событий выяснила, что с площади в те дни вывезли 152 трупа. Однако позже в комиссии заявят, что эта цифра не подтвердилась.

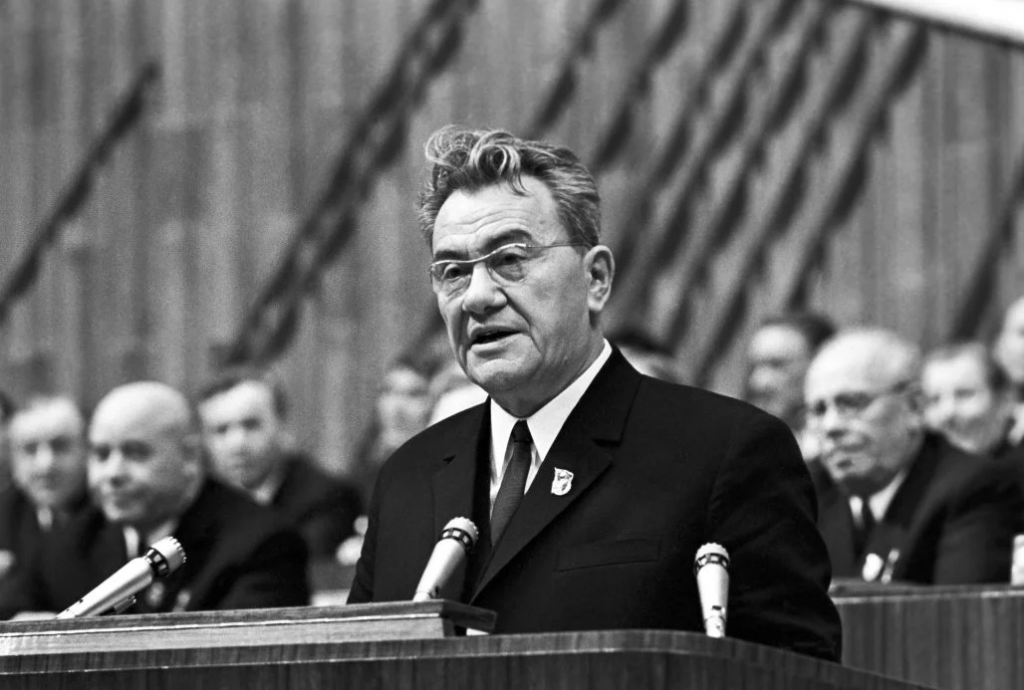

Принято считать, что причиной протестов стала отставка первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и назначение на его место представителя союзного центра Геннадия Колбина — чужака, который ни дня не работал в Казахстане.

Но, по мнению участников тех событий, назначение Колбина было лишь триггером народного протеста, причины которого много лет накапливались и были вызваны желанием освободиться от власти союзного центра.

«Без Желтоксана не было бы независимости»

Это сегодня желтоксановцам под 60 лет, а тогда это были совсем еще молодые люди — студенты. И когда 16 декабря 1986 года стало известно, что Кунаева сняли с должности первого руководителя и вместо него назначили «чужака», именно студенты отреагировали первыми. В общежитиях вузов в тот же вечер стали собираться студсоветы, призывавшие студентов выйти на площадь.

Мурату Акжолову в то время был 21 год. Он учился в Алматинском строительном техникуме, но в тот вечер пришел в гости к другу в общежитие зооветинститута. В интервью «Республике» он вспоминает события тех дней.

«Снизу донесся звонок, и мы спустились вниз, там собрались уже ребята. Комендант и член студсовета Серик Кубашев, парень из Аягуза, произнес пламенную речь: «Нашего ата [Кунаева] убрали с должности на закрытом пленуме всего за 20 минут и поставили кого-то, кто вообще не знает традиции казахские, не знает, кто такие казахи. Как мы будем сидеть спокойно, надо выйти против этого, если не выйдет молодежь, то кто выйдет?»

В тот вечер студенты разошлись с решением пойти по другим общежитиям вузов, чтоб призвать всех дружно выйти на следующий день на площадь.

«Около 7 утра я был на площади, — рассказывает Мурат Акжолов. — Там уже стояли небольшие группки по 20-30 человек в разных частях площади. Холодно, только начинало светать… В это время не было никакой милиции, военных… Около 9 часов народу стало побольше, ну если на глаз, наверное, человек 1000–1500 было. Молодежь в возрасте 15–35 лет… Когда стало много народу, появились милиция, солдаты-срочники».

По его словам, в тот день никто не говорил про независимость. Молодежь мирно стояла, пела песни казахского композитора Шамши Калдаякова, гимн.

«Везде были слышны разговоры, что пусть будет русский, но наш, местный, гражданин Казахстана».

Ближе к обеду военных стало больше, милиции, дружинников с красными повязками, это были сотрудники различных учреждений. Среди них и русские были, и казахи.

«В какой-то момент меня схватили, скрутили руки назад, русские парни-дружинники, пихнули в автобус. В кармане у меня был студенческий билет, мне говорят: «Что ты тут делаешь?» Я отвечаю: «У нас есть вопросы Кунаеву, почему так случилось после того, как он 25 лет управлял страной?» Они говорят нам: «Уходите с площади, это не к добру». Нас было человек 20-30, которых поймали. Но нас потом отпустили. А мы снова вернулись на площадь», — рассказал Мурат Акжолов.

Кунаев так и не выступил перед молодежью. Просили людей разойтись с трибуны известный поэт Олжас Сулейменов, Народная артистка СССР Роза Багланова и другие деятели республики. Появился перед молодежью и председатель Совета министров Нурсултан Назарбаев, будущий президент Казахстана.

«Он на казахском и русском выступил. Молодежь не успокаивалась, продолжала спрашивать: почему не поставили своего, почему не казаха? Тогда он молча развел руками в ответ. Тут ребята стали бросать снежками в него, они как камни были твердые. Снежки летят ему в лицо, а он стоял, молча, потом его увели», — вспомнил Мурат Акжолов.

Потом толпа стала такой большой, что милиция не смогла ее сдержать, и кордон прорвали. Когда людей начали разгонять, произошло первое столкновение.

«Декабрь, холодно, сильный мороз был в тот день. У нас в руках не было ничего кроме папок, дипломатов, с которыми ходили на занятия… Прибыли военные на пожарных машинах и из у водометов стали обливать толпу ледяной водой… [Вода] мгновенно замерзала на одежде, волосах, напор был очень сильный, и валил с ног. Народ стал вырывать елки с площади, мраморную облицовку с двух высоток и так защищаться», — вспоминает Акжолов.

В тот же день, по словам Мурата Акжолова, военные стали применять дубинки.

«Дубинки эти резиновые снаружи, а внутри свинцовые. И когда ею ударяют, очень больно, как будто кожу сдирают, меня ударили несколько раз такой. Всех начали бить. Нас погнали вниз по Байсеитова, всем хочется жить, мы, парни, побежали. И что меня тогда удивило и до сих поражает, это смелость казахских девушек, которые останавливали нас со словами: «Джигиты, вы куда бежите, где ваша гордость?». И сами бегут вперед на солдат».

А утром 18 декабря площадь уже была окружена военными.

«Сейчас говорят спецназ, а тогда это были подготовленные для операции «Метель» войска СССР, которые прибывали из Подмосковья, Ташкента, Новосибирска, Тбилиси, Краноярска. Вооруженные до зубов, ростом выше 180, потом мы узнали, что такие войска в основном состоят из воспитанников детских домов, их с детства учили неукоснительно выполнять приказы».

В ход в этот день пошли уже саперные лопатки: «Они маленькие с ладонь, но рубят как топор», и на протестующих стали натравливать собак.

Мурату Акжолову удалось избежать участи «быть вывезенным на свалку» (об этом он рассказал в интервью), но до сих пор при воспоминаниях о тех днях у него «кровью сердце обливается». «Мы до сих пор не знаем, сколько тогда погибло людей», — говорит он.

И для него декабрьские события и независимость – неразделимые понятия: «Если бы не было Желтоксана, не было бы и независимости».

В этом году Мурату Акжолову исполнилось 60 лет, он работает на заводе металлоконструкций. Все, что он имеет сегодня, как реабилитированный участник декабрьских событий 1986 года, это бесплатный проезд в общественном транспорте и 250 000 (около 500 долларов) тенге пособия, которое выплачивается раз в год ко Дню Независимости 16 декабря.

Полное интервью с Муратом Акжоловым смотрите по этой ссылке.

«Казахи, глаза откройте!»

Сауле Сулейменовой 17 декабря 1986 года было 16 лет. В интервью проекту «История не умалчивает» она вспоминает:

«Вру маме, что иду в школу, а на самом деле иду на площадь. На углу Абая-Фурманова стою в толпе и читаю свои стихи на русском языке, которые написала ночью. В них были такие строки: «Казахи, глаза откройте, мы выдержим боль и смерть, мы станем великой стеной, мы станем едиными теперь, мы выдержим бой дубинок, мы выдержим струю воды…».

Ребята, которые были там вокруг, это в основном казахоязычные ребята были, и у них, была претензия, почему я говорю на русском. Но какая-то апашка закричала: «Да какая разница, давайте будем вместе».

Потом меня волна увлекла, и мы пошли всей толпой по Абая и кричали: «Қазақ жасасын!» (Да здравствуют казахи!). Это было невероятное чувство…

И вот мы шли, потом за нами побежали, было ужасно холодно. Я помню, как подъехали грузовики, солдаты хватали девчонок за волосы, у большинства девчонок были длинные волосы, их хватали за косы, кидали. Помню, как я к солдатам подходила, солдатики стоят такие молоденькие, им, наверное, лет по 18. Я помню еще они стоят, а у них эти саперные лопатки в крови. Я им начала говорить что-то, вроде: что вы, против таких же, как вы, стоите».

По окончанию школы девушке дают отрицательную характеристику, лишающую ее возможности поступить в вуз. А ее мать, в то время декан консерватории, получает письмо на работу – мол, обратите внимание на воспитание дочери.

Сегодня Сауле Сулейменова, известная казахстанская художница, проводит четкие параллели между декабрьскими событиями 1986 года, жанаозенскими протестами 2011 года и январскими событиями 2022 года:

«Считаю, что Желтоксан, Жанаозен и Қанды қаңтар — это моменты стихийного всплеска национального, народного и человеческого самосознания. Когда не нужно лидеров, но есть это чувство, когда люди готовы бороться за свои права».

Символично, что через двадцать лет после этих событий именно отец Сауле – известный казахстанский архитектор Тимур Сулейменов — станет автором памятника, воздвигнутым в Алматы в честь Желтоксана.

Отрывок из интервью с Сауле Сулейменовой смотрите по этой ссылке.

…После выступлений молодежи в 1986 году в Казахстане похожие события произошли в Минске — в 1988-м, в Тбилиси — в 1989-м, в Баку и Душанбе — в 1990-м, в Вильнюсе и Риге — в 1991-м.

_

Формальные поводы были разные. В Эстонии граждане выступали против строительства фосфоритной шахты в Вирумаа, угрожавшей Эстонии экологической катастрофой. В Латвии протесты остановили строительство в республике Даугавпилсской ГЭС, угрожавшей экологии. В Грузии протест спровоцировала инициатива о выходе Абхазии из состава республики. Но по сути все это были протесты против узурпации власти со стороны Москвы.

КЫРГЫЗСТАН

Процесс пробуждения национального самосознанияначал происходить в то время и в Кыргызстане, на тот момент Киргизской ССР.

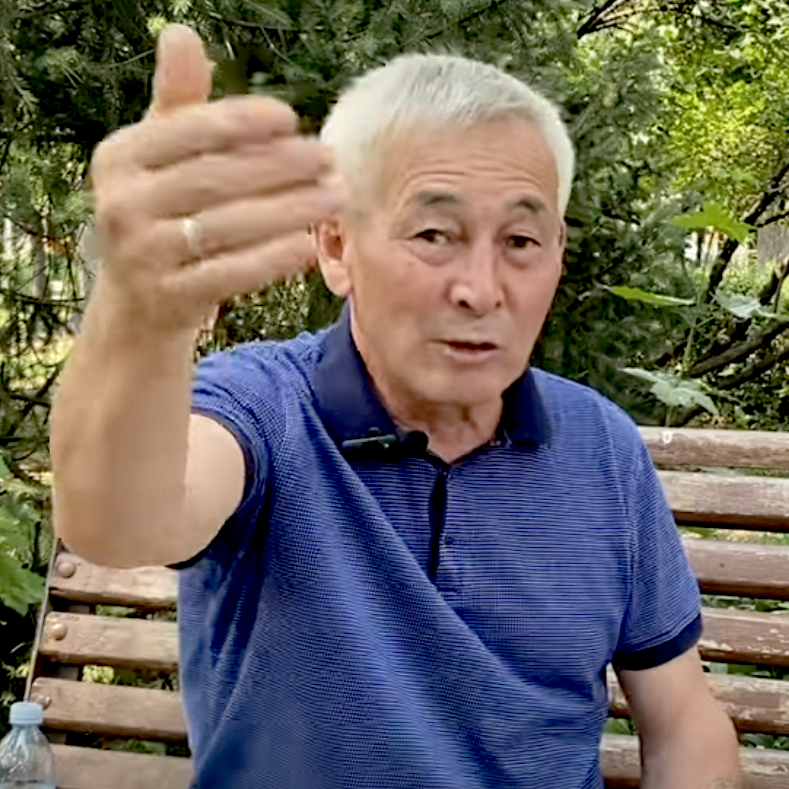

Эмилбек Каптагаев — общественный деятель и один из основателей движения «Ашар» и Демократического движения Кыргызстана, в 1989 году был 32-летним сотрудником Академии наук, секретарем комсомольской организации.

Вот как он вспоминает это время.

«Это был сложный период в истории Советского Союза. С 1985 года шли процессы перестройки, гласности, демократизации общества. В этом процессе всплывали все болячки, которые имело советское общество. И, естественно, было много недовольств в социальном и экономическом плане, а также насчет этнической политики. Советизация, по сути, была как русификация.

В целом по Советскому Союзу шло давление на культуру национальных окраин, на социальное и культурное развитие. Практически все вопросы решались через Москву. Такое положение многих не устраивало.

Например, в 1987 году у нас разразилась большая дискуссия по вопросу открытия детских садов и школ на кыргызском языке, по вопросу эпоса «Манас». А в это время республики Прибалтики [советское название стран Балтии] и Закавказья [так называли три республики Южного Кавказа – Азербайджан, Армения, Грузия] уже вовсю бурлили, поднимались вопросы отделения от СССР. Перестройка вскрыла все противоречия, которые копились десятилетиями».

В политическом плане в Кыргызстане было стабильно, но недовольство росло.

Быт кыргызской молодёжи: «курятники», мазанки без пола и крыши

Борьба за независимость в Кыргызстане началась с требований молодежи предоставления им права строительства собственного дома на родной земле.

Получить собственное жильё в столице Киргизской ССР, городе Фрунзе, для молодых выпускников вузов кыргызской национальности было невозможно. Чтобы получить жильё, надо было встать в очередь, а для этого надо было где-то работать, но для устройства на работу нужна была городская прописка, а чтобы прописаться, нужно было жильё. Это был замкнутый круг.

Современным молодым людям даже представить себе сложно, рассказывает Эмилбек Каптагаев, с какими трудностями сталкивались их сверстники в советские годы в поисках отдельного съёмного жилья. Без интернета и сотовых телефонов, люди обходили каждую улочку в частном секторе, чтобы найти свободную сдающуюся «квартиру». Да и «квартирами» эти строения сложно назвать, чаще это были «времянки» или убогие комнаты в частном секторе, которые в шутку даже называли «курятниками».

Он рассказывает, как снимал с супругой однокомнатную мазанку:

«Строение старое, без фундамента и с плоской крышей, которая была покрыта камышом и сверху рубероидом, также не было пола, тоже рубероид, но покрашенный коричневой краской, получалось вроде бы как линолеум. Потолок был низким и обит фанерой, причем, по краям оставались щели…

Мы перезимовали в этой комнатке в очень жутких условиях, в комнате было холодно и сыро, к утру температура опускалась ниже нуля, даже вода в ведре промерзала сверху тонким слоем. Утром самой сложной задачей было встать и одеться. Годовалого сына пришлось отдать родителям: с ребенком жить в таких условиях было практически невозможно. Но мы с женой и этому радовались, какая-никакая крыша над головой, живем отдельно…»

Однако молодым специалистам, приезжим из других республик, выделяли квартиры вне очереди. В результате коренной этнос, кыргызы, составляли во Фрунзе всего 18%. Эта социальная несправедливость копилась годами.

Полностью интервью с Эмилбеком Каптагаевым смотрите по этой ссылке.

Жилищный вопрос как триггер протеста

Социальный взрыв произошёл, когда появились слухи о том, что приезжим туркам-месхетинцам начали выдавать земли в пригороде Фрунзе.

В 1989 году в Узбекистане произошёл межэтнический конфликт между местным населением и турками-месхетинцами, которые были депортированы в республики Центральной Азии в 1944 году. Два десятка турков-месхетинцев были вывезены из территории Узбекистана в другие республики.

Сапар Мурзакулов, один из первых участников движения «Ашар», как и тысячи молодых кыргызов, после окончания вуза, ютился в съёмном жилье во Фрунзе.

«Пошёл слух, что туркам-месхетинцам выдавали землю в пригороде столицы. Нам сказали, что за ночь они залили фундаменты под новые дома, чтобы власти не передумали. Из-за этого начались волнения. Нам было обидно, что у нас, коренных жителей республики, нет даже перспективы получить клочок земли, а вчерашним беженцам выдали лучшие земли на краю столицы».

Самозахваты начались стихийно. Слух о том, что молодёжь захватывает земли и собирается строить дома, распространялся очень быстро. Для жителей Фрунзе было удивительно и тревожно видеть, как на близлежащих к городу полях и в парках кучкуются толпы молодёжи.

«На стихийных митингах всё громче звучала идея, что мы живём на своей земле, трудимся, но нет перспектив в ближайшее время улучшить свои условия жизни. Несколько недель в разных местах Фрунзе собирались толпы молодёжи, кучковались, выступали с речами. 22 июня 1989 года был организован большой митинг, на который приехали представители власти республики с главой компартии — Абсаматом Масалиевым. Мы выдвинули свои требования, чтобы у молодёжи коренной национальности были свои участки земли для строительства домов. И Масалиев сам предложил: «Создавайте оргкомитет, мы будем с ним вести переговоры», и пообещал, что согласует этот вопрос в Москве, если Москва даст согласие, то нам выделят земли…Так произошло рождение «Ашара», — рассказывает Сапар Мурзакулов.

К тому времени уже были трагические события в Тбилиси – «ночь сапёрных лопаток», и в Вильнюсе, где советская власть применила силу, и были сотни пострадавших. Возможно, по этой причине Москва дала добро — кыргызской молодежи выделили более 500 гектаров земли под самозастройку.

«Ашар» как политическая платформа

По сути, «Ашар» стал первой неправительственной организацией ещё в советском Кыргызстане. Жизнь в штабе кипела, со всех регионов приезжали люди со своими проблемами, ждали помощи и участия, жаловались на бюрократию и бездушие партийных и советских аппаратов.

Первую новостройку «Ак-Орго» планировали как жилой район с национальным колоритом, соблюдением всех правил градостроительства и решением вопросов социального, культурного и бытового обслуживания жителей. Объявили конкурс среди архитекторов. Но воплотить эту мечту не удалось.

«…Когда мы получили землю и начали строиться, возникли трудности с дорогой, стройматериалами, появились трения с властью. Тогда в газетах республиканского и союзного значения была статья «Неизвестная республика», в которой критиковали наше движение», — вспоминает Мурзакулов.

Политизация «Ашара» происходила быстрыми темпами, и уже к осени 1989 года его воспринимали не как ассоциацию, призванную решать проблемы застройщиков, а как вполне политическую организацию.

«Как первая и единственная официально зарегистрированная неформальная организация «Ашар» притягивал многих, число желающих стать членами росло с каждым днем. По мере увеличения участников общество начало раздирать в противоположные стороны – те, кто получил участки под строительство, тяготели к более приземленным задачам, связанным со стройкой, остальных начало тянуть к политическим задачам. Они больше поднимали проблемы публикации ранее запрещенных трудов кыргызских «диссидентов», реабилитации репрессированных в 30-х годов, открытия школ и детских садов с кыргызским языком обучения и т.д.»– вспоминает Эмилбек Каптагаев.

Лидер «Ашара» Жыпар Жекшеев посетил форум демократических сил в Каунасе (Литва), где познакомился с членами Демократического фронта, который возглавлял Борис Ельцин, а когда вернулся, сообщил, что Киргизская ССР в лице «Ашара» стала членом МАДО — Межрегиональной ассоциации демократических организаций, образованной в ходе проведения 16-18 сентября 1989 года в Ленинграде Всесоюзной конференции демократических движений. В МАДО входили более чем 90 объединений, клубов и групп со всего Советского Союза.

«После этого начались гонения на «Ашар» и трения с компартией. Нас выгнали из здания райисполкома, из выделенных кабинетов. В офисе Жекшеева мы создали штаб, туда приходила молодёжь, чтобы подискутировать на самые важные вопросы, например, о сохранении языка и национальной культуры. А 26 января 1990 года мы организовали первый кыргызский митинг с требованием независимости Кыргызстана», — вспоминает Сапар Мурзакулов.

Таким образом борьба за социальные права кыргызской молодёжи переросла в национально-освободительное движение.

Полностью интервью с Сапаром Мурзакуловым смотрите по этой ссылке.

Уроки Желтоксана и «Ашара»

Желтоксан и движение «Ашар» стали не просто вспышками недовольства, а точками пробуждения. Молодёжь, выросшая в советской системе, осознала, что у неё есть голос. Независимость не пришла быстро и сразу, но именно тогда, в декабре 1986-го и летом 1989-го, молодые казахи и кыргызы почувствовали фальшь системы и открыто выступили за свои права.

Казахстанский политолог Валерий Володин прямо называет декабрьские события 1986 года началом борьбы за независимость.

«К 1986 году СССР уже начал трещать по швам. И, соответственно, тот момент, когда решили из центра назначить господина Колбина сюда, стало настоящим триггером. Центр решил, что он знает лучше, кому как жить, и все мы знаем, к чему это привело», — говорит Володин в интервью «Республике».

По мнению политолога, это было публичное унижение.

«Центр дал понять, вы для нас не более чем уран, нефть и пшеница, у вас нет субъектности и, собственно, вы здесь не хозяева. Мы, Москва, здесь хозяева, и мы знаем, как вам жить. Советская власть не готова была воспринимать в принципе союзные республики как какие-то политически зрелые субъекты. И Казахстан действительно рассматривался именно как территория, а вовсе не как народ. Тогда был очень популярен миф про советский интернационализм, если помните, но я думаю, та самая молодежь, которая в декабре вышла на площади, уже на тот момент понимала, что это не более чем ложь и просто попытка использовать колониальную оптику», — убежден Володин.

По его словам, события 1986 года знаменуют собой национальное пробуждение.

«Это было как некий ушат воды, который вылили на вас, и вы пробудились слишком быстро, и это пробуждение запустило очень много политических процессов, непосредственно в самом Казахстане и во всей советской империи.

Если мы до этого жили, оглядываясь на Кремль, думали, что Москва не бросит, Москва всегда сможет нас защитить, то здесь оказалось, что Москва в принципе это и не мать родная, не мать народа, как воспринимали ее раньше, а что, скорее, это какой-то пьяный батя, который очень недоволен, если кто-то с ним не согласен, и в первую очередь начинает просто бить.

Желтоксан был не просто идеологическим протестом, это была эмоциональная вспышка, когда на улицах впервые прозвучала риторика о том, что нам не безразлично, кто будет руководить нашей страной. Собственно, с подобных позиций и начинается любое национальное сознание», — заключил Володин.

Полностью интервью с Валерием Володиным смотрите по этой ссылке.

Известный казахстанский правозащитник и общественный деятель Евгений Жовтис в дни декабрьских событий тоже был на площади — в качестве дружинника (подробнее здесь), а позже принимал участие как свидетель в Комиссии по расследованию Декабрьских событий, созданную Верховным советом Казахстана (возглавил ее казахский писатель Мухтар Шаханов).

По его мнению, декабрьские события 1986 года нужно рассматривать в рамках определенного исторического контекста.

«Была установлена система советского, коммунистического режима. И нельзя отрицать того, что это была культурная колонизация. Это било по традициям, языку, культуре. Причем достаточно серьезно. Практически все школы были русскоязычные. И в этих школах преподавали русскую культуру. При всем уважении к Чехову, Достоевскому, Пушкину, у казахов есть свои классики. Был явный перекос и языковой, и культурный. Это давило», — дал расклад Жовтис в интервью «Республике».

События в Казахстане в декабре 1986 года стали, по мнению правозащитника, очевидным признаком объективных процессов:

«Это был один из сигналов, что да, эти проблемы есть и эти проблемы надо будет решать. Никаких сомнений нет, в том что те, кто вышел на площадь в 86-м, отражали точку зрения большинства населения».

Полностью интервью с Евгением Жовтисом смотрите по этой ссылке.

Один из основателей кыргызского движения «Ашар» Сапар Мурзакулов тоже считает, что политическая ситуация в СССР созрела тогда, когда уже невозможно было скрывать социальную несправедливость в отношении кыргызской молодёжи, и она взбунтовалась.

«Нам повезло, власть пошла навстречу и начала решать жилищные вопросы. Но вскрылись и другие проблемы – развитие национального языка, независимость… Кыргызстану повезло, независимость нам досталась без кровопролития, но это тоже была борьба, нам пришлось пережить гонения и преследования, до арестов не дошло, так как Союз распался», — считает Мурзакулов.

По мнению Эмилбека Каптагаева, молодёжные активисты прекрасно понимали, в какую сферу политики вторгаются, и осознавали важность того, что делают.

«Мы хотели поднять политическую активность общества, особенно молодежи, искренне верили, что достигнем своей цели, и монополии одной партии в обществе уже не будет. Но, скажу честно, лично я не осознавал степень опасности для себя и своей семьи.

Конечно, читал о репрессиях в 30-х годах, читал о зверствах в застенках КГБ, но не предполагал, что со мной может случиться то же самое, и могут меня закрыть в тюрьму. Время было романтическое. Верили, что руководство ЦК Компартии не посмеет пойти на репрессивные меры, в обществе достаточно сил, которые воспрепятствуют этому.

Позже, уже после обретения независимости, следователь по особо важным делам КГБ республики сказал, что нас могли арестовать в любой момент, материалы на каждого были готовы, фото и аудиозаписи. Но не было уже политической воли у руководства республики, и определенная часть сотрудников КГБ уже была на нашей стороне, они понимали гиблость ситуации и необратимость перемен».

И перемены последовали. Осенью 1989 года был принят закон о развитии национальных языков в Казахстане и Кыргызстане. Это стало началом «парада суверенитетов» — процесса принятия союзными республиками деклараций о государственной независимости и выходе из состава СССР.

Материал подготовлен Назирой Даримбет, Юлией Козловой (Казахстан)

и Лейлой Саралаевой, Даяной Оселедко (Кыргызстан)

Читайте это исследование на казахском языке:

Другие публикации проекта "Белые пятна колонизации" по этим ссылкам:

- Возвращение к корням: как Казахстан и Кыргызстан развивают нацязыки

- Қазақстан мен Қырғызстан ұлттық тілді қалай дамытуда

- «Хотели стереть с карты»: как Казахстан и Кыргызстан стали родиной для депортированных Сталиным народов

- «Жер бетінен жойып жібергісі келді»: Қазақстан мен Қырғызстан Сталин әмірімен жер аударғандардың Отанына айналды

- «Не повторить судьбу предков»: что важно знать о «Большом терроре» в Казахстане и Кыргызстане

- Өткеннің қасіретін қайталамау: Қазақстан мен Қырғызстандағы «Үлкен террор» туралы не білу маңызды

- «Почти все, кто добрался, выжили». Как кыргызы спасали казахов во время Голодомора — оценки..

- «Көптеген адам аман қалды». Ашаршылық кезінде қырғыздар қазақтарды қалай құтқарғаны туралы бүгінгі баға мен…

БОЛЬШЕ оперативных и важных НОВОСТЕЙ в нашем Telegram-канале:

https://t.me/respublikaKZmediaNEWS

ПОДДЕРЖИТЕ «РЕСПУБЛИКУ»

_

В Казахстане почти нет независимой прессы. Власти сделали все возможное, чтобы заткнуть рты журналистам, осмеливающимся их критиковать. В таких условиях редакции могут рассчитывать только на поддержку читателей.

_

«Республика» никогда не зависела ни от власти, ни от олигархов. Для нас нет запретных тем. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС можно здесь.

_

Поддержать нас можно разными способами — они есть на этой странице.